成田の里に描く、関係性のデザイン 2

クロストーク 坂元植林の家 × 建築家 × デザイナー

森から暮らしへ、めぐるめぐみをわかちあう。ウェブマガジン「もりのわ」創刊にあたって、「さとのえ」の建築/外構の設定をお願いした建築家の山田貴宏さんと環境デザイナーの廣瀬俊介さんを迎えて、これからの時代の、地域社会や自然環境と人の暮らしとの関係性のデザインをテーマに語り合いました。多岐にわたる内容を3回に分けて掲載する連載の2回目です。家づくりだけではなく、生き方・暮らし方の手がかりとして、お読みいただければ幸いです。

(収録:2020年11月 もりのわ編集部)

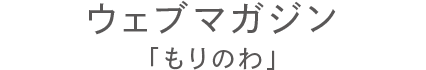

写真右から、山田貴宏さん(建築家・ビオフォルム環境デザイン室)、弊社代表取締役・大沼毅彦、弊社企画経営室・大沼育美、廣瀬俊介さん(環境デザイナー・風土形成事務所)

写真右から、山田貴宏さん(建築家・ビオフォルム環境デザイン室)、弊社代表取締役・大沼毅彦、弊社企画経営室・大沼育美、廣瀬俊介さん(環境デザイナー・風土形成事務所)

第2回 暮らしの拠り所としての、ふるさと。

自然環境と共生する循環型の農的生活の思想やデザイン手法をベースにした住環境づくりを活動テーマとしている建築家の山田貴宏さん。地理学や景観生態学をベースにして、地域の風土性についての調査を丁寧に行うことからデザインを始めている環境デザイナーの廣瀬俊介さん。お二人を迎えての対話は、自然の摂理に沿った暮らしのデザインの話(第1回)から、地域社会のつながりの話、家や周囲の自然環境に紐づく私たちの記憶の話、そして坂元植林の家が自社の森の麓に「さとのえ」を建てる経緯のことへと展開してゆきます。

(第1回からの続きです)

.

山田

道路や水路の清掃など、地域の共同作業の話で思い出したのが、神社のお札です。いま住んでいる藤野(相模原市)の集落では、年に1回、栃木の古峯(ふるみね)神社までお札を受け取りに行くんです。代表が車でピュッと行ってお札だけもらって帰ってきて、集落のみんなに配るんだけど、車社会になるまでは、たぶん何人かで連れ立って何日もかけて、旅行のように行っていたと思います。講のように毎年お金を積み立てて、今年はお前たちが行って来い、と。

大沼

こちらでは古峯ヶ原(こぶはら)さんと呼びます。火の神様ですよね。やはり昔は、古峯ヶ原さんに何年かに一回出かけてお札をもらってくる風習がありました。他にも、若い人たちが若者講といって、毎年、お札をもらって集まって親睦を深める直会(なおらい)をしています。

育美

成田では、女性だけの精進講もあるんですよ。私たちの坂元地区だと、多いときは17,8軒で推移していたのが、この数年で新しい参加者が絶えてしまって、私がいちばん若いほうになっています。なかなか続かないですね。

大沼

私も若者の講に入っていた時は、年に一度の集まりに何の意味があるんだろうと、その良さが分からなかったんです。ですが、何年も参加して、酒の席で先輩たちの話を聞いていると、普段は聞けない、昔からのこの地域の伝承的なことから暮らしに関わることまで、いろいろと興味深いことが聞けて・・・。そうすると、いままでは嫌だなと思っていた集まりが、違和感も消えて心地よくなってきたんです。

育美

私も同じですね。40歳を境にしっくりしてくるんですよ。私は結婚でこの地域に来て、29歳の時だったと思うんですが、義理の母から講への参加をバトンタッチされたんです。なので、70歳を超えたおばあちゃんたちが孫のようだと思ってくださったのか、いろいろ教えてくれて可愛がってくださって。それでも、10年くらいは気が重い行事でした。食事などの準備も大変だし。でも40を過ぎてから、例えば、みんなおばあちゃんなのに、安産の神様を祀る講などで子どもができるとかできないとか生まれるとか生まれないとか、そんなばか話をして笑っているんだけれど、これも悪くないなと思い始めましたね。年齢を重ねないと、わからないこともあるのでしょうね。

大沼

講では、記録を取るんです。私の入っている講は明治時代から100年以上続いているので、私の曾祖父とかも記録に登場します。近所のひいひいじいちゃんの名前も登場したり、人の繋がりや流れが見えてくるんですよね。講は、宿まわりと言って、持ちまわり制で、その年の当番の家でやるんです。当然、飲み食いもしますが、昭和40年くらいまでは、その家でお風呂にも入って、みんなくつろいでいたということも記録から分かるんですよ。

山田

興味深いですね。建築でも「コミュニティのある暮らし」をテーマにした設定をクライアントさんから依頼されることも増えています。それはそれでいいことだと思うのですが、一方で、そういう、ずっと脈々と続いてきたコミュニティの仕組みのようなものが地域にはあるわけですよね。それをうっとうしいと思う人も圧倒的に増えてきているのだけど、なにかメリットや良いこともあるから続いているという側面もありますよね。誰かを助けていたら、自分が困ったときに、次は助けてもらえるとか。だから、そういう地域で継承されてきたコミュニティのあり様と比べると、僕がいまやっていることは、なにかとても浅薄だなと思うわけです。それからいまは、一種のコミュニティブームの様なところもあって、よく「コミュニティをつくる」とも言われているのだけれど、つくったからと言って、それがうまく機能するかどうか分からない。自分が当事者として設計をする上でも、そのあたりの意識の上でのせめぎあいがあります。

育美

地域のつながりは、いいところだけを取ることは絶対できないので、合理的な部分だけではなくて、不合理なところもセットだと思うんです。

山田

そうですね。このへんは、東大の大月敏雄先生の受け売りなんだけれど、彼は地域のこういう仕組みをセイフティネットだとして、現代では、そういう捉え方をきちんともう一回構築しないといけないのではないかとおっしゃっています。若いときは、分からないですよね。自分は元気でぴんぴんしているし、自分が困るなどということは、想像できないわけですよ。だけど、年をとると体が弱ってくるし、困ったことがどんどん起きる。そういうときに地域のつながりの中で、自分が関与した分、返ってくるものがあるみたいな、一種の保険のようなことですよね。

大沼

たぶん昔は、たとえば、茅葺き屋根の吹き替えのために、地域で茅場を持つなど、いろいろな協力の体制があったと思うのですが、やはりそこは、作業や祭りごとが終われば直会があって飲み食いして・・・。女の人の講も、若者の講も、たぶん日々大変な生活のなかで、そういう集まりは、すごく楽しかったと思うんです。その当時の楽しみ方といま現代での楽しみ方は、また違うと思うのですが、コミュニティのあり方として、一緒に楽しむ方法も、現代に合ったような形で見出していくことがとても大切なことだと思います。コミュニケーションがしっかりと取れていると、それが地域づくりもつながっていくと思います。

廣瀬

私もそう思います。昔ながらの方法は時代に合わなくなって廃れていくとしても、同じ地域に暮らす者どうし交流がしやすく、また、何かトラブルがあっても修復ができる様な仕組みを、地域がもち続けることが大切なのでしょうね。

山田

今は藤野町(相模原市)に住んでいますが、千葉県からの移住者です。僕らみたいな移住者ではない地元の人たちは、例えば「どこの誰々が」ですぐに通じる様な会話をしているわけです。だから、何年住んでいても、やはりその土地で生まれ育った人たちには、まだちょっとなじめないところもある。僕自身も、こんなことを言っておきながら、藤野で骨をうずめのかということを考えたときに、まだその実感は湧かないですよね。僕の体の半分は千葉にあるみたいな。それはやはり子どものときの体験がとても大事なんですよ。佐倉という街で生まれ育ったのですが、そこでは毎年秋に祭りがあって参加していた記憶がしっかりと染みついているんです。ふるさとは、やはりあっちだな、という、そういう身体感覚があるんです。

だから、コミュニティとか、コミュニティとコミットして、セイフティネットをとか言っていますが、自分自身が本当に藤野に骨をうずめるかと言うと、そうでもないかなという、矛盾するのですが、ノマド的な感覚は持っているわけです。そういう人は少なくはないかもしれなくて、それはやはり少し現代的な部分かもしれません。

廣瀬

山田さんと同じ千葉県で生まれ育ちましたが、私は市川です。江戸のすぐ脇で、佐倉藩と違って天領ですね。安穏な土地柄の市川と違って、佐倉藩では、重い年貢に苦しむ農民のために将軍に直訴した佐倉惣五郎という人も出ていますし、市川からするとこっちが恥ずかしくなる様な文化性を感じます。そういう土地でお祭りが連綿と引き継がれてきて、そういう地域の良さを山田さんは体感してこられたのだろうなと思いながら聞いていました。

私は、市川に対して、山田さんの様にふるさと意識が身体感覚で残っているということはないんです。生まれ育った家は、谷津田の田んぼをつぶしてできた新興住宅地にあって、子供の頃は残っていた周りの斜面林も、どんどん潰されて、それが全部、住宅になってしまった。だから、思い出も全部消されてしまって。山田さんがおっしゃった様に、体の半分がまだそこに残っていると言われる様な、そういう地域をつくることも大事なのではないかと思います。

大沼

祭りの継承は、地域にとって大切ですね。ここでも毎年お盆に夏祭りをするんですよ。盆踊りをします。このところ、台風やコロナで中止になっているんですが。盆踊りをしていると、実家に帰省している人たちも来てくれるんですね。久しぶりに同級生と会えて話ができたり、隣のじいちゃんばあちゃんと話ができたり。みんなの様子を見ていると、年に一度なんだけれど、ふるさとの祭りを楽しみにしているのがわかります。遠くに離れていても、自分が東京でもどこに行っていても、自分の半分はここにあると、先ほど山田さんが言われた様な感覚は、確かにあるんだなと感じます。

人が減ってきて、今までのように祭りを地区だけでやるというのは、なかなか難しいような状況になっていることも事実なんですけれども、無理のない形で少し形を変えながら、存続させていくということができないかなと、いつも考えているところです。

山田

ふるさとというか、定着点を持っていることは、精神の安定性につながりますよね。自分が根ざした土地があるというのは。

廣瀬

そうですね。さっき、少しネガティブに市川のことを話しましたが、それにも通じると思うのです。自分の昔の記憶を生まれ育った土地に預けるような感じになりますよね。私の場合は、家の前にあった雑木林にたくさんの思い出があります。子どものころ、カブトムシやクワガタを、夏の朝4時ぐらいに起きて林に入って採っていたことや、あるときは、父親に助けてもらったこともあります。コナラの幹が二股に伸びていたところに足を掛けて登ろうとして、滑ってしまい、足を幹の間に挟んでしまって、そうすると子どもだから腕力がなく体を上に持ち上げて足を抜くということができなくて、自分の重さでどんどん下がってしまって。そのとき一緒にいた友達が、父親を呼んできてくれたんです。それで大人の力の強さを見ましたね。二股の幹をがっと開いてくれて、ようやくコナラから解放されました。

母親との思い出もあります。小学校から家に帰ってくるとき、林の脇を歩きながら家に近づくにつれて夕飯のカレーの匂いがしてきたこととか、今は亡くなっていない両親との思い出が家の前にあった雑木林とセットになっていました。その林が切り拓かれて、住宅地になってしまいましたので、自分の記憶まで半分くらい失われてしまった感じがしています。

人は自分を取り巻く環境に、自身の記憶を預けている面もあるのではないかな。だからそれをみだりに開発するというのは、法律ではなにも規制されていませんが、本当によく考えなければいけないのではないかと思います。

山田

不思議なもので、いま廣瀬さんが言ったように、記憶って匂いにもよく紐づいているんですよね。僕の場合は、母の実家の記憶と匂いが紐づいています。母の実家は銚子なんです。3歳、4歳の頃、母に連れられて銚子に行くたびに、台所から漏れてきていた湯気の匂いを覚えている。カレーのような強烈な匂いではないんだけれど、何かを茹でていたり、炒めていたり、鍋やフライパンから立ち上る湯気の匂い。妙に覚えているんですよね。

廣瀬

わかります。そういえば、これも千葉県内の銚子駅に降り立ったとき、二つの醤油製造会社の工場が近くにあることで、醤油の匂いがしたのを覚えています。

山田

そうそう。しますね。

廣瀬

母親の実家が、銚子の対岸の波崎だったので、夏休みには銚子にもよく行っていました。

山田

そうでしたか。もう少し僕のことを話すと、父親も年老いてきたからか、ぽつりぽつりと昔の話をするようになったんです。父親は満州からの引き揚げ組なんですが、そこから前のことは聞いたことがなかったんです。最近になって、かなり遡って話し始めて。そうすると、やはりそこに興味が湧くんです。若い頃は、どこで、どんな考えで何をやっていたんだろう、とか。うちのおばあちゃんは早くに亡くなってしまって、僕は顔も全然知らないのですが、よくよく聞くと鹿児島の出だと初めて聞いて、僕の血の4分の1は鹿児島なんだみたいな・・・。不思議なものでね、自分のルーツとか、自分が根ざしている土地とか、そういうことを人間の本性として求めることはあるのではないかなと思います。

育美

私などは、仙台市で生まれ育ちましたけれど、自分のルーツが実は成田だったという縁もありました。自分のルーツを知るということは、すごくいいんじゃないかと思います、次につなげる意味でも。そういうことを分かって、ではどうするか?とか、考えるひとつのきっかけになることもあると思います。

編集部

興味深いお話が続きますね。これまでにお話を聞いてきた地域の講の話や、コミュニティの話。そういうことも背景にあって、新しいモデルハウスをつくるなら、まちなかではなくて、「成田という場所に」というお気持ちもあったのでしょうか。あらためて、成田の坂元の森の麓に「さとのえ」をつくると決めた、その背景やお考えを聞かせていただけますか。

育美

新しいモデルハウスは、駅に近いまちなかに建てるということで話が進み始めていたんですが、私から、山の近くに建てることを提案しました。場所もそうですが、モデルハウスという呼び方も私は少し違うなと思っていたこともあって、今のタイミングで、私たちがお客様に提案する家のあり方を、あらためて考えた方が良いと思ったんです。

建売住宅の企画を担当している時は、あらゆるお客様に関心を持ってもらえるように、ストライクのところを狙うわけですね。次々と新しい商品のバリエーションが出る中で、それも追いかけながら、ストライクを狙って行く。40歳になる少し前あたりから、本音をいうと、私自身がもうついていけなくなったということもありますけど、それ以上に、流行というものに疑問も持ち始めて、お客さんにとって良いことだろうか?と悩みも出てきていました。

その延長で、新しいモデルハウスを考えたときに、社長に少しずつ話をして、山に建てるというのはどうだろう、と。それもモデルハウスというものではなくて、私たちがここで仕事を続けてきて、山を守るためにやっていた仕事なんですけど、それをどういうふうにお客さまに見ていただけるか、どう「見える化」するかということを、もっと山に寄せて展開できないか?という考え方に整理ができてきたんです。

大沼

サカモトの家づくりは、元々は、事業の継続も難しくなっていた林業の、木材の付加価値を高めることが目的で、住宅の事業に参入したという経緯があります。柴田の地区は仙台の通勤圏にもなっていましたので、建売住宅の販売もどんどん進んで、多いときには80棟とか、今では信じられないくらいの棟数を販売していた時期もあります。そして、お客さまのニーズも多様化したなかで、やはり私たちも、もう一回原点に帰る必要性を感じるようになってきました。もともと木の付加価値を上げるために始めた事業なのに、建売住宅が売れて、自社の森からの木材が追いつかないときなどは、外材を使ったこともありました。なんのためにやっているのか分からないような、当初の目的とは全然違うことにもなっていたので。

そういう経緯があって原点に帰ったときに、この成田がわれわれの原点の場所ですので、これまでの変遷の集大成のような取組みをする場所としては、一番適しているでしょうということで、成田プロジェクトをスタートさせたわけです。

>>第3回につづく

写真右から、山田貴宏さん(建築家・ビオフォルム環境デザイン室)、弊社代表取締役・大沼毅彦、弊社企画経営室・大沼育美、廣瀬俊介さん(環境デザイナー・風土形成事務所)

写真右から、山田貴宏さん(建築家・ビオフォルム環境デザイン室)、弊社代表取締役・大沼毅彦、弊社企画経営室・大沼育美、廣瀬俊介さん(環境デザイナー・風土形成事務所)